Testo

Molti navigando in miti3000, si saranno senz'altro imbattuti in alcuni termini poco conosciuti, ai fini di facilitare la comprensione di alcuni di essi, ho voluto inserire questo breve, ma, significante elenco.

Sono certo che che i più giovani e/o i più curiosi gradiranno tanto questa pagina che gli eviterà di fare ricerche nei dizionari.

A fondo bianco, tecnica

Il ceramografo interviene nella decorazione del vaso una volta che quest'ultimo è rivestito da un sottile strato di argilla finissima diluita di colore bianco.

Abaco

(gr. ἄβαξ). Elemento architettonico che conclude il capitello (gr. ἐπίθεμα), di forma quadrata (ordine dorico) o rettangolare (ordine ionico, Ἰωνικῶς), e sul quale poggia l’architrave (gr. ἐπιστύλιον); nell’ordine ionico il bordo è decorato da una modanatura liscia o scolpita.

Acanto

(gr. ἄκᾰνθος). Motivo decorativo ispirato a una pianta diffusa nella zona mediterranea, le cui larghe foglie frastagliate caratterizzano il capitello corinzio e composito. Variazioni di questo tema ornamentale si ritrovano in altri elementi architettonici come acroteri e fregi.

Acefalo

ἀκέφαλος termine solitamente riferito alla scultura antica, indica una statua priva della testa.

Acropoli

(gr. ἀκρόπολις). La parte più alta e fortificata di una città greca, dove hanno sede i principali edifici religiosi. Vedi modello con veduta da sud-ovest

Acroterio

(gr. ἀκρωτήριον). Elemento ornamentale che corona la sommità e le estremità del frontone (gr. ἀέτωμα) del tempio greco o di altri monumenti antichi; è costituito da una decorazione vegetale o da un motivo scolpito.Vedi un Acroterio a disco - terracotta VI sec. a.C., dal Museo dei Campi Flegrei

Aggere

aggĕr, terrapieno difensivo (vedi mura serviane a Roma), argine.

Ago crinale

spillone in osso, avorio o metallo da infilare nei capelli.

Agone

ἀγών nell'anticichità le gare ginniche, ippiche e musicali che, in origine, avevano carattere funerario e successivamente vennero disputate in onore di divinità o per festeggiare particolari avvenimenti.

Agorá

(gr. ἀγορά). Piazza pubblica, spesso porticata, centro della vita politica ed economica della città greca (vi si svolgevano le riunioni dell’assemblea e vi si trovavano edifici pubblici e amministrativi, ma anche religiosi); dal V secolo a.C., sulla funzione civile e religiosa sembra prevalere quella commerciale, e la piazza diviene luogo di mercato, tanto che nel periodo ellenistico si distinguono un’agorá commerciale e una politica. Vedi l'Agorà di Morgantina

Alàbastron

(gr. ἀλάβαστρον). Piccolo vaso per profumi, dalla forma allungata e senza piede. Alabastron dal MANN sezione egizia

Altare

βωμός luogo destinato per i sacrifici agli Dei. Inizialmente si trattava di zolle che venivano innalzate sotto gli alberi, quindi sostituirono le zolle con pietre e successivamente con mattoni, fino ad arrivare al marmo ed ai metalli preziosi. Le Are furono rifugio per supplici, schiavi e quanti altri avevano bisogno di misericordia. Ma le Are furono anche luogo di sposalizi, di conciliazione di liti, di celebrazioni pubbliche, di sacri giuramenti, e di alleanze di popoli.

Amasis, Pittore di

῎Αμασις Ceramografo attico, attivo nel periodo 560-530 a.C. circa nella bottega del ceramista Amasis. Probabilmente ceramografo e ceramista di Otto vasi che recano la firma di questo ceramista; tutti sono decorati dalla stessa mano e ha dipinto parecchi altri vasi non firmati; non sappiamo però se la firma di Amasis, accompagnata da ἐποίησεν, possa essere un'abbreviazione per ἐποίησεν καὶ ἔγραψεν e quindi se vasaio e pittore siano la stessa persona

Amigdala

ἀμυγδαλίς strumento preistorico ottenuto scheggiando a margini rettilinei sulle due facce un nucleo di selce o di pietra; la parola deriva dal termine greco che significa mandorla, della quale ricorda la forma.

Anagogia

ἀναγωγή la partenza di una divinità dal suo santuario e il suo successivo ritorno.

Anfora

(gr. ἀμφορεύς). Grande recipiente di forma ovoidale e dalla stretta apertura, a due anse verticali, usato per trasportare, conservare e versare liquidi come vino e olio. Anfora protoattica raffigurante Polifemo accecato da Ulisse e i suoi compagni, 7° secolo a.C.. In basso scena di Perseo e Medusa Anfora a collo separato-Anfora con collo sensibilmente distinto dalla spalla. Anfora a profilo continuo-Anfora priva di distinzioni nette fra collo e spalla, spalla e corpo. Ansa-Presa, manico. Consente di afferrare comodamente il vaso. Ansa a nastro-Ansa appiattita di limitato spessore.

Aniconico

1) ανεἰκονικός privo di immagini.

2) Religione che non ammette rappresentazioni figurate della divinità.

Antefissa

(καλυτττήρ - άνθεμωτός) Nei templi, ornamento in pietra scolpita o in terracotta dipinta, collocato lungo la linea di gronda dei tetti. Antefissa - Terracotta I sec.d.C. da Boscoreale

Antropomorfo

ἀνθρωπόμορφος che ha forma umana.

Apoteosi

1) ἀποθέωσις apo= da, theós= dio,= deificazione; cerimonia con la quale eroi, imperatori e poeti venivano collocati fra i Numi dopo la morte.

L'origine dell'apoteosi risale all'epoca dell'idolatria, e la usarono parecchi popoli dell'antichità Gli uomini inizialmente adorarono le cose materiali del creato, come il sole, la luna, i venti, le piogge e altri fenomeni naturali.

Successivamente deificarono per gratitudine coloro che li seppero governare, che facendo buone leggi, assicurarono la pace aumentando la civiltà ed il bene del genere umano.

2) Nel teatro greco consisteva nella mutamento dell'eroe in divinità.

Architrave

(ἔμβολος - ἐπιστύλιον - ὑπερθύριον) Chiamata anche epistilio, corrisponde all’elemento inferiore della trabeazione poggiante direttamente sui capitelli delle colonne. Architrave con dedica votiva "I Teotadai (dedicarono) agli dei Augusti e agli dei della fratria

Arula

Piccolo altare decorato da rilievi sulla faccia anteriore ma, talvolta, su tutti e quattro i lati. Arula di C. Pomponius Xystus e C. Pomponius Agon

Aruspici

haruspex -ĭcis, sacerdoti destinati principalmente ad esaminare le vittime offerte in sacrificio agli Dei, per trarne i presagi. Ecco alcuni dei presagi: se la vittima doveva essere trascinata a forza all'altare, se sfuggiva di mano al conduttore, se schivava il colpo, o altro che impediva il regolare svolgimento del rito, era segno di cattivo prognostico; se il sangue sgorgava in maggior copia del solito, era indizio di prossimi e inevitabili guai. Quanto alla fiamma, perch頦osse buono il presagio, doveva elevarsi presto, impetuosa, fulgente ed essere trasparente, non doveva crepitare ed essere senza fumo.

Aryballos

(gr. ἀρύβαλλος). Piccolo contenitore panciuto per profumi e unguenti, solitamente privo di piede e con una sola ansa. Oinochoe e Ariballo dal Neues Museum, Berlino

Ascia

ἄξινος strumento da lavoro o per difesa e combattimento, litico, scheggialo, poi levigato e successivamente anche in metallo. Il tipo ad alette deriva il nome dai bordi rialzati a formare due alette per permettere l'immanicatura di legno o di corno.

Astrolatria

ἀστήρλατρεύω [comp. di astro- e -latria] il culto religioso prestato agli astri considerati come divinità. Molto diffuso nell'antichità.

Auguri

(dal lat. augur -ŭris, affine ad augere «accrescere»). Erano i nove magistrati eletti a predire il futuro, e si credeva fossero gli interpreti del volere degli Dei. Tenuti in grandissima venerazione e considerazione, erano sempre consultati prima d'intraprendere cose di gran rilievo, al fine di prevederne l'esito. Le riposte degli auguri avevano quattro sorgenti primarie:

a ) i fenomeni celesti, come i venti, il fulmine, i lampi, le comete e le eclissi.

b ) il volo e il canto degli uccelli.

c ) il modo di beccare e di fare dei polli sacri: se non volevano uscir di gabbia n頣ibarsi, il presagio era funesto; se divoravano i grani e raccoglievano quelli sgusciati dal becco, favorevole.

d ) infine gli auguri traevano prognostici da molte altre combinazioni, quali: l'incontro di una volpe, il rovesciamento della saliera, un incendio, e tanti altri fattori di accadimento insolito.

In effetti gli Auguri erano al servizio dei legislatori, dei governanti e particolarmente dei loro interessi, a secondo che ad essi premeva che il popolo fosse animato a sperare o a disperare per una o altra impresa. In ogni caso il loro zelo era sostenuto dai ricchi guadagni e dai lauti banchetti a spese dei creduloni.

Auleta

dal greco αὐλητήρ, suonatore di flauto (αὐλός).

Auriga

ἁρμελατήρ nell'antichità il guidatore di cocchio nel combattimento e nelle gare ippiche.

Baccellatura

ἐνῠμενόσπερμος motivo decorativo, di derivazione vegetale, costituito da elementi convessi, detti baccelli, che si sviluppano in modo da formare l'ornamentazione di una superficie (vasi) o di una modanatura architettonica.

Balsamario

recipiente a forma di bottiglia, generalmente di piccole dimensioni, destinato a contenere unguenti profumati. Praticamente era l'Alabastron.

Basilica paleocristiana

βασιλική Edificio di culto ispirato alla tipologia della basilica romana (questa era però destinata all’amministrazione della giustizia e al mercato), è il luogo di riunione della comunità religiosa che assiste alla liturgia (chiesa deriva da «ecclesia»: comunità, riunione). Si differenzia inoltre dal tempio antico, spazio consacrato alla divinità da cui i fedeli erano esclusi. Di pianta solitamente rettangolare che era divisa in tre o cinque navate da file di colonne architravate o sormontate da archi, presenta gli ingressi non più sui lati lunghi come nella basilica romana, ma nel lato corto della sala, contrapposto alla parte terminale riservata al clero (presbiterio). Messene, la Basilica

Biconico

διχονίον in archeologia, un vaso o l'urna cineraria a forma di doppio tronco di cono, unito per le due basi maggiori.

Buccheroide

tipo di ceramica presente sin dall'età preistorica, perfezionata successivamente nella civiltà etrusca con il cosiddetto bucchero, vaso in argilla fine, nerastra e lucida.

Bomisco

βωμίσκος -ου, ὁ [βωμός] recipiente in genere a forma di altare (βωμός)

Bulino

γλᾰρίς strumento litico, su scheggia o su lama, tipico delle industrie del paleolitico superiore. Caratterizzato da uno o più spigoli vivi ottenuti mediante percussione, era usato per incidere osso, corno, avorio, legno, ecc. In seguito strumento in acciaio dotato di una punta acuta, atto ad incidere superfici metalliche.

Cancellatura, decorazione a

ἀλοιφή μορφή, tecnica di decorazione geometrica delle ceramiche che, per il fissaggio del colore, usa del grasso animale al di sopra del quale, una volta essiccato, si stende ossido di manganese. Il grasso, sciogliendosi, lascia gli spazi ben definiti di colore.

Capitello

(gr. ἐπίθεμα) Elemento architettonico che conclude la colonna (gr. στῦλος) ponendosi sopra il fusto, e sul quale poggia la trabeazione (gr. κοσμητής) o si imposta l’arco; a seconda dell’ordine architettonico assume forme diverse. Capitello corinzio e le sue parti

Cariàtide

(gr. Κᾰρῠᾶτις) Termine derivante dalle donne di Carie, ridotte in schiavitù dagli ateniesi e raffigurate in funzione di colonne nell’Eretteo sull’Acropoli di Atene. Per estensione indica ogni figura scolpita, generalmente femminile, utilizzata, in luogo di colonna o di pilastro, come elemento di sostegno di membrature architettoniche. Tale nome è spesso erroneamente attribuito ad analoghe figure maschili (telamoni o atlanti) e a figure sorreggenti canestri sul capo (canefore). Cariatide dei piccoli propilei, da Eleusi

Celicola

(dal lat. caelicŏla) insieme di divinità mitologiche che dimoravano in cielo.

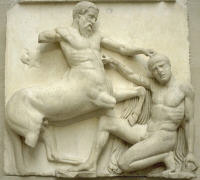

Centauromachia

(gr. Κενταυρομᾰχία) Tema iconografico ricorrente nell’arte greca: il combattimento fra Centauri, esseri mostruosi metà uomini e metà cavalli, e Lapiti, popolo della Tessaglia, avvenuto durante la festa per le nozze di Piritoo, eroe tessalo, con Ippodamia; secondo il mito la lotta venne scatenata dal tentativo di uno dei Centauri, Eurito (o Eurizione), di violentare Ippodamia, e si concluse con la cacciata dei Centauri dalla Tessaglia. Centauromachia dai Musei Vaticani

Chevron, decorazione a

tipo di decorazione lineare formata da una serie di tratti disposti a V, detta anche a spina di pesce o aa bastoni rotti.

Chitone

χῐτών il capo principale del vestiario greco, costituito da un camice in lino o altra stoffa leggera, più o meno lungo, con o senza maniche, generalmente stretto alla vita da una cintura e fermato sulle spalle da fibule o bottoni. Generalmente era corto per gli uomini e lungo per le donne e i personaggi d'alto rango.

Colonna

(gr. στῦλος) Struttura verticale di sostegno, generalmente di sezione circolare, realizzata in legno ma più spesso in pietra. Poggia, tranne che nell’ordine dorico (gr. Δωριακός), sul plinto, lastra di pietra posta sopra la base del tempio (crepidoma). La colonna è composta dal fusto, che è costituito da un unico pezzo (monolitica) oppure da diversi elementi cilindrici sovrapposti (rocchi); il fusto può essere liscio o presentare scanalature rettilinee, divise da spigoli vivi nell’ordine dorico, da listelli in quelli ionico (gr. Ἰωνικός) e corinzio (gr. Κορίνθιος); può inoltre avere «éntasis (gr. ἔντᾰσις)», cioè un rigonfiamento a circa un terzo dell’altezza che gli conferisce un aspetto più morbido ed elastico, dando l’impressione dello sforzo necessario per reggere il peso della struttura (in greco «éntasis» significa tensione). La colonna, la cui formava restringendosi verso l’alto (rastrematura), tanto che il diametro della base (imoscapo) risulta minore di quello superiore (sommoscapo), si conclude con il capitello. Colonna delle Danzatrici, da Delfi. Vedi anche Colonna Ionica e le sue parti e Colonna Dorica e le sue parti

Comaste

κωμαστής nell'antica Grecia, il partecipante al kòmos (κῶμος) che, secondo le rappresentazioni figurate, era il corteo che i giovani compivano per la città danzando e bevendo, dopo un simposio, e che, dal VI sec. a.C., entrò a far parte delle feste dionisiache.

Corimbo

κόρυμβος, grappolo di fiori o di frutti, terminante a punta, i frutti dell'edera, il gambo dell'asparago. Era anche nome proprio di persona

Corsa in ginocchio

il termine definisce una particolare forma di rappresentazione del movimento in una figura umana, tipica della fase artistica arcaica. Secondo tale schema uno dei due arti inferiori, entrambi raffigurati di profilo, risulta molto più ripiegato dell'altro e con il ginocchio appoggiato a terra.

Consenti dei

per i Romani, le 12 divinità maggiori.

Cosmogonìa

κοσμογονία, dottrina religiosa sulle origini dell'universo.

Cratere

(gr. κρᾱτήρ) Vaso di grandi dimensioni, con larga imboccatura e due anse, destinato a contenere vino mescolato ad acqua che viene servito nei banchetti; può avere diverse forme: a colonnette, a volute, a campana, a calice ecc.. Cratere a volute apulo a figure rosse inv. 194769 - Andromeda, legata ai ceppi, è offerta in sacrificio al ketos (mostro marino) che verrà ucciso da Perseo, raffigurato a destra in colloquio con Cefeo, padre della fanciulla, destinata a diventare sposa dell'eroe. 410-400a.C. Già al J. Paul Getty Museum, Malibu

Ctonio

dal greco χθόνιος, sotterraneo; in mitologia il termine è normalmente riferito alle divinità legate alla terra oppure alla vita o al mondo sotterraneo.

Dedalico

τὸ δαίδαλον termine con cui si indica quella fase della scultura greca più antica (VII sec. a.C.), precedente il periodo arcaico, caratterizzata da una modellazione per piani paralleli. Il termine deriva dal mitico architetto, scultore e inventore Dedalo (Δαίδᾰλος).

Dino

(gr. Δίνος). Cratere di forma globulare, privo di anse, che si posava su un sostegno di terracotta o di metallo. Vedi Immagine

Dentelli

ὀδοντάριον. Elementi decorativi della trabeazione ionica posti al di sopra del fregio; hanno forma di parallelepipedi sporgenti e simulano le estremità dei travi orizzontali di un soffitto.

Donario

latino donarium, nell'antichità, il luogo dove venivano conservate le offerte agli dei o anche i doni stessi.

Dorico, ordine

Δωρικός, il più antico degli ordini architettonici greci, risalente al VII-VI sec. a.C., caratterizzato soprattutto dalla forma dei capitelli molto semplici, dall'assenza di basi nelle colonne solcate da larghe scanalature a spigolo vivo e dal fregio composto da metope e triglifi.

Dromos

(gr. δρόμος) Corridoio scoperto che conduce a un monumento funebre. Dromos della Sibilla, Campi Flegrei

Ecatómbe

ἑκᾰτόμβη sacrificio lustrale di cento buoi (o altri animali, in genere ne sacrificavano moltissimi di meno) in onore di una divinità

Echino

(gr. ἐχίνος) Parte inferiore del capitello che raccorda il fusto della colonna e l’abaco; nell’ordine dorico ha la forma di un cuscino schiacciato, in quello ionico presenta un profilo curvilineo.

Edicola

(gr. νᾱΐσκος) Struttura architettonica a forma di tempietto che ospita una statua. Indica inoltre l’incorniciatura di un vano, realizzata da due piccole colonne o pilastri a sostegno di un frontone o di una cuspide. Vedi Edicola votiva da Lisbona

Efebo

ἔφηβος nella Grecia antica l'adolescente o il giovane dall'aspetto delicato. Era usato anche come nome proprio Ἔφηβος

Eforato

ἐφορεία la magistratura presente a Sparta sin dall'VIII sec. a.C., composta dagli Ephoroi, ossia gli ispettori sorveglianti che detenevano la giurisdizione civile e parte di quella criminale (a eccezione dei reati di sangue) e che, a partire dal V-IV sec. a.C., rappresentarono il potere statale.

Enoteismo

εἷςθεός, atteggiamento religioso, considerato come preliminare del monoteismo, pur ammettendo l'esistenza di diverse divinità, tende ad escludere ogni divinità che non sia quella invocata.

Epiclèsi

έπικλησις, appellativo della divinità, con cui iniziavano le invocazioni al dio.

Epìfane

ἐπιφᾰνής termine che designava le divinità che si fossero manifestate come tali agli uomini.

Epifanìa

Ἐπιφάνια manifestazione, tramite un segno qualsiasi, della presenza di una divinità.

Episema

έπίσημον, sorta di emblema posto sugli scudi greci e consistente in raffigurazioni di animali (serpenti, leoni, galli ecc.) o nel gorgoneion; con funzione apotropaica, doveva contribuire ad allontanare influssi maligni o a spaventare il nemico.

Epopsio

dal termine ἐπωπάω, "colui che sorveglia" "che tutto vede" e perciò giusto e vendicatore degli atti empi

Erma

(gr. Ἑρμῆς) Pilastro che è sormontato da una testa barbata e presenta scolpiti sulla faccia anteriore organi genitali maschili; nel mondo greco l’erma, posta ai crocicchi, raffigurava Hermes. Erma itifallica e panneggiata, in marmo pavonazzetto, dal Mann

Esedra

(gr. ἐξέδρα) Ambiente, generalmente a forma di emiciclo e comprendente un sedile su basamento a gradini, che poteva essere utilizzato per la presentazione di statue; presente in edifici pubblici e privati, spesso a colonne o porticata, era aperta su un lato. Il termine esedra viene anche utilizzato per indicare una disposizione planimetrica a semicerchio. Esedra da Thera

Etèra

ἑταίρα nel mondo greco veniva così designata la cortigiana.

Facies

termine latino, traducibile come aspetto, usato in senso scientifico per indicare quell'insieme di caratteristiche tipiche di una determinata fase storica, culturale, produttiva ecc.

Faience

termine francese, derivato dalla città italiana di Faenza, che definisce un tipo di ceramica a pasta tenera, ricoperta di vernice o smalto opaco.

Favissa

ἱεροφυλάκιον la fossa rivestita in muratura (sorta di cisterna o cella sotterranea) nell'area di un santuario o all'interno del tempio, ove venivano riposti gli oggetti votivi perché non fossero profanati.

Feciali o Feziali

(lat. fetialis, fecialis) sacerdoti che avevano compiti simili a quelli degli araldi di guerra o degli ambasciatori straordinari; in quanto erano destinati a dichiarare guerra ed a presiedere ai trattati di pace.

Quando un popolo offendeva la propria patria, il Feciale si recava a chiedere le scuse per l'ingiuria ricevuta. In caso di negazione concedeva 33 giorni, per risolvere la questione, dopo i quali dichiarava ufficialmente la guerra, allora il Feciale tornava sul territorio nemico, e vi lanciava una picca insanguinata, intimando guerra con cerimonie religiose.

Ferie

Feriae Erano i giorni consacrati per onorare gli Dei. Inizialmente erano pochi, (quelli della raccolta delle messi e della vendemmia). Il numero delle ferie aumentò con quello degli Dei. Durante le Ferie era vietata qualunque attività e ogni specie di lavoro. Non si potevano muovere guerre o punire i colpevoli. Tutti s'incoronavano di fiori, celebravano giuochi, balli, banchetti, e si astenevano scrupolosamente dal proferir parole di cattivo augurio.

Fibula

φίβλα in archeologia, oggetto metallico (bronzo, ferro, argento, oro) di forma varia, corrispondente all'attuale spilla di sicurezza. In uso sin dall'età del bronzo quale accessorio dell'abbigliamento, oltre ad assolvere a tale funzione pratica andò assumendo anche valore ornamentale e divenne vero e proprio gioiello.

Figulina, ceramica

Figulinus tipo di ceramica caratterizzata dalla sua qualità e dalla sua lavorazione; impasto chiaro, depurato (l’argilla veniva filtrata da tutte le sostanze organiche ed imputità).

Filigrana

filo a grani tecnica di lavorazione dei metalli preziosi; consiste nel saldare, attorcigliandoli fra loro o applicandoli alla superficie, dei sottili filamenti d'oro o d'argento, semplici oppure formati da una successione di piccoli grani.

Flamini

flamen. Sacerdoti destinati al culto specifico di alcune divinità. Inizialmente furono solo tre: il flamine di Giove, quello di Marte e quello di Quirino. In seguito arrivarono a quindici. Grandi privilegi ebbe il Flamine di Giove: andava fuori preceduto da un littore, stava seduto sulla sedia curule o da senatore, aveva l'anello d'oro, ed un posto in senato. Non poteva salire a cavallo, n頧iurare, n頴occar fave od edera o carne cruda, e gli era vietato di veder lavorare la gente; quindi quando passava per le strade, un araldo lo precedeva per avvisare gli operai che sospendessero i loro lavori. Aveva il diritto di accordare sicuro asilo ai colpevoli che si rifugiavano presso di lui, e di far grazia a quelli che, andando al supplizio, erano da lui incontrati per la via. Egli benediva gli eserciti, e portava in capo una berretta fatta con la pelle di una pecora bianca, e con in cima un ramoscello d'ulivo legato con un nastro.

Fitomorfo

φῠτόν + μορφή, di forma desunta dal mondo vegetale avente funzione decorativa o strutturale.

Fittile

(gr. κεραμεοῦς - χυτρεοῦς) Aggettivo derivante dal latino «fingere» (plasmare), significa fatto di argilla e viene usato di frequente per manufatti e oggetti in terracotta. Vasetto fittile configurato a maschera, dal Mann.

Fregio

κανονισμός, l'elemento architettonico facente parte della trabeazione, posto tra architrave e cornice, con andamento prevalentemente orizzontale; si presenta a fascia continua sormontata da dentelli nell'ordine ionico, e ripartito in metope e triglifi alternati nell'ordine dorico.

Frigio

Φρύγιος, copricapo non rigido con punta piegata in avanti, considerato dai Greci come caratteristico dei popoli barbari. A Roma gli schiavi affrancati ne indossavano uno simile e veniva perciò considerato simbolo di libertà.

Frontone

(gr. ἀετός) Coronamento triangolare dei lati minori del tempio greco, è composto dalla cornice, lungo gli spioventi del tetto, e dal timpano, spesso ornato da bassori-lievi o sculture; nella parte inferiore il frontone è limitato dalla trabeazione (gr. κοσμητής). Berlino Museo di Pergamo fregi dell'altare di Mileto .

Gigantomachia

(gr. Γιγαντομαχία) Tema iconografico frequente soprattutto nell’ornamento dei frontoni dei templi, rappresenta la leggendaria guerra tra gli dei dell’Olimpo e i Giganti, figli della Terra (gr. Γαῖα), esseri enormi dalla forza smisurata. Scena di Gigantomachia da Corinto.

Gineceo

γυναικών, nell'antica Grecia, la parte dell'abitazione riservata alle donne.

Girale

(gr. ἕλιξ) Motivo decorativo raffigurante elementi vegetali, quali foglie d’acanto (gr. ἄκᾰνθος) o tralci di vite, svolgentisi in forma di voluta. Particolare di capitello con girali, da Epidauro.

Glittica

γλυπτική. Arte di lavorare a rilievo e intagliare pietre preziose, semi preziose o gemme, pietre dure e oggetti fatti in pasta vitrea. Vedi la collezione Farnese e successive pagine.

Globuli, stile a

nella glittica (γλυπτική τέχνη), tecnica di lavorazione della pietra dura affermatasi nella seconda metà del IV sec. a.C. e fondata sull'accentuato uso del trapano. Prende nome dall'incisione tondeggiante, a globulo, che conferisce alle figure umane e animali un aspetto piuttosto schematico e talvolta quasi astratto.

Gocce

(gr. στάγες) Elementi ornamentali a forma di piccoli cilindri simulanti cavicchi di legno, che decorano, nello stile dorico, i triglifi nell’architrave e la parte inferiore del gocciolatoio.

Gocciolatoio

αποστροφή σταγόνων, Cornice fortemente aggettante che forma il coronamento della trabeazione, proteggendola.

Gorgoneo

(gr. Γοργόνειος) Maschera in terracotta o pietra con il volto della Gorgone dipinto o scolpito; aveva funzione apotropaica. Tazza Farnese, Gorgoneo, dal MANN.

Graffita, ceramica

decorazione ottenuta tracciando segni poco profondi sulla superficie dell'argilla del vaso già cotto.

Graffito

da graffiare tecnica decorativa ottenuta incidendo una superficie e adottata per la decorazione di oggetti e materiali vari (osso, avorio, ceramica ecc.).

Himation

ἱμάτιον. Nell'antica Grecia, l'abito nazionale di donne e uomini, di lana e, successivamente, anche di lino; era di solito bianco o con fasce colorate lungo gli orli. Consisteva in una sorta di mantello che, partendo da una spalla, girava dietro il dorso e tornava sulla spalla.

Hydria

(gr. ὑδρία). Vaso a tre anse (una verticale e due orizzontali) utilizzato per attingere e trasportare acqua. Idria, da Thera.

Idolatrìa

εἰδωλολάτρης, culto delle immagini degli dei considerate come unite sostanzialmente alle divinità rappresentate.

Idolo

εἴδωλον, simulacro allegorico o naturalistico di una divinità, ritenuto abitato dalla divinità stessa.

Inferi

Ἅιδης l'aldilà per gli antichi greci e romani, regno di Ade, Proserpina ecc.

Ilioupérsis

(gr. Ἰλίου πέρσις) Tema iconografico, presente ad esempio nella pittura vascolare greca, che illustra la caduta e il sacco di Troia. Leggi l'opera

Ingubbiatura

nella produzione ceramica, il sottile rivestimento dell'oggetto con una pasta argillosa, non trasparente, applicato prima della cottura, sul quale viene poi dipinta la decorazione.

Ipoctonio

ὑπό + χθόνιος, che si trova nelle profondità della terra; divinità ipoctonie, dei inferi.

Ipogeo

(gr. ὑπόγειος) Monumento funerario sotterraneo. Cariatide dall'Ipogeo delle Cariatidi di Vaste., Vedi anche la pagina dedicata.

Ipostilo

(gr. ὑπόστυλος) Aggettivo riferito a edificio o ambiente a soffitto piano sorretto da colonne.

Ipostasi

ὑποστάσεις, la personificazione di concetti astratti in divinità.

Ippodameo

Ἱπποδάμειος, da Ippodamo di Mileto, filosofo e urbanista greco attivo nella prima metà del V sec. a.C., che contribuì al perfezionamento della pianta ortogonale, simbolo dell'urbanistica greca, tracciata seguendo una scacchiera regolare di strade parallele e perpendicolari tra loro, delimitanti isolati altrettanto regolari.

Itifallico

ἰϑύϕαλλος, proprio di raffigurazione che presenta itifallo, cioè il fallo in erezione.

Kalathos

κάλαθος, vaso piuttosto raro, simile al cratere, con corpo cilindrico, piccole prese sotto la bocca e con becco collocato vicino alla base.

Kàntharos

(gr. κάνθαρος), Coppa a due anse verticali e con alto piede, in origine probabilmente metallica, utilizzata per bere. Cantaro.

Kline

κλίνη nell'antichità, il letto su cui, semisdraiati, si consumavano i pasti e inoltre si dormiva e riposava.

Kore termine col quale si definisce, nella statuaria arcaica greca, la figura femminile stante, vestita con chitone e himation, solitamente in atto di offerente. Corrispondente al kouros maschile, aveva come questo un significato votivo o funerario e poteva rappresentare una divinità, un'eroina o una mortale.

Kyàthos

(gr. Κύαϑος) Tazza a una sola ansa verticale che oltrepassa l’orlo. Kyathos, dall'Altes Museum Berlino.

Kýlix

(gr. κυλικίς) Coppa bassa e larga con alto piede e due anse orizzontali. 2 Kylix e una brocca, dall'Altes Museum Berlino.

Kóre

κόρη Statua femminile arcaica, rappresentata in piedi e sempre vestita. Divinità tipo Kore eleusina, dalla collezione Farnese del MANN.

Koùros

κοῦρος Statua maschile arcaica, raffigurata in piedi e nuda. Kouros trovato a Sounion risalente al 600 a.C..

Lakaina

Λάκαινα, prodotto ceramico tipico dell'industria spartana diffuso nel VII-VI scc. a.C., caratterizzato dalla parte inferiore tondeggiante e da quella superiore più stretta, allargantesi in un orlo leggermente estroflesso. La decorazione è di tipo geometrico.

Lekane

λεκάνη, coppa profonda destinata a contenere unguenti, munita di coperchio e di due anse.

Lékythos

(gr. λήκυθος) Piccolo vaso da profumo per usi funerari, di forma cilindrica, a un’ansa e dal collo piuttosto stretto. Vedi Lekythos dal Neues Museum di Berlino.

Leontocefalo

λεοντόκεφαλος, divinità raffigurate con la testa leonina, classico esempio ne è la dea egiziana Sekhmet.

Lettisterni

lectisternium, banchetti sacri che si tenevano in tempo di pubbliche calamità, per placare lo sdegno degli Dei. Durante questa cerimonia toglievano da sopra i piedistalli le statue degli Dei, le posavano su dei letti messi intorno ad una tavola apparecchiata nel tempio, e offrivano loro a spese pubbliche un lauto pasto.

I cittadini stessi tenevano tavola aperta a tutti, ed invitavano indistintamente amici e nemici, poveri e ricchi, incogniti, viaggiatori, ecc.. La cerimonia ed i divertimenti miravano a distrarre l'attenzione del popolo dallo spettacolo delle pubbliche calamità, ed a guarire il corpo ricreando lo spirito. Il primo lettisterno indicato dalla storia durato giorni, e fu celebrato l'anno 400 a.C., in occasione di una pestilenza che devastava Roma.

Libagione - libare

λείβω, cerimonia religiosa indipendente dal sacrificio, ma che poteva anche accompagnarlo. Consisteva nel versare vino o latte (o altre bevande) sulla testa dell'animale destinato al sacrificio, oppure sull'ara, o sul suolo, o nel mare, in onore di una o più divinità. Nel compiere il rito, veniva pronunciata una formula particolare. Non vi erano sacrifici senza libagione, ma spesso c'erano libagioni senza sacrifici.

Loutróphoros

(gr. λουτροφόρος) Vaso di forma allungata a due anse, riservato alle cerimomie matrimoniali e funerarie. Vedi Loutrophoros dal Museo di Taranto.

Lustrazioni

κάϑαρσις, cerimonie sacre unite ai sacrifici, avevano lo scopo di purificare i campi, gli eserciti, le greggi, gl'individui, le città, i templi, le case, ecc. La lustrazione di un campo consisteva nel condurvi tre volte intorno una vittima scelta, e nel bruciare i profumi sul luogo stesso del sacrificio. Per quella di un esercito, alcuni soldati cinti d'alloro conducevano tre volte intorno all'esercito schierato in ordine di battaglia una pecora, una scrofa ed un toro, e gli immolavano con imprecazioni contro il popolo nemico. Nella lustrazione dei greggi il pastore aspergeva d'acqua pura il bestiame, bruciava alloro, sabina e zolfo, faceva tre volte il giro della cascina, ed offriva a Pale latte, vin cotto, miglio ed una focaccia. Le lustrazioni pubbliche e nazionali erano celebrate ogni cinque anni, il quale spazio di tempo essendo chiamato lustrum (lustro) ha dato origine al vocabolo lustrazione.

Meandro dall'omonimo fiume in Anatolia dall'andamento sinuoso, ha questo nome un motivo decorativo continuo (comparso sin dal paleolitico superiore), costituito da una linea o più linee parallele, piegate ad angolo retto e ritmicamente ripetuto.

Meilichio

Μειλίχιος, epiteto di Zeus, che significa "dolce", "morbido", "gentile". "che accoglie sacrifici espiatori". Meilichios era un demone ctonio arcaico onorato ad Atene. Meilichios fu in seguito venerato con l'epiteto di Zeus.

Metopa

μετόπη, lastra solitamente decorata con raffigurazioni a rilievo o dipinte che, con i triglifi, costituisce il fregio del tempio dorico.

Modio

lat. modius, termine usato per definire un copricapo, a forma di vaso o canestro, svasato verso l'alto, tipico di alcune divinità ctonie (Artemide, Serapide, Ecate ecc.) e simbolo di abbondanza e fertilità. Vedi una statua di donna che indossa il Modio.

Modulo

(gr. ἐμβάτης) Unità di misura convenzionale utilizzata per la realizzazione, secondo una regola di proporzionalità e armonia, di un edificio o di una scultura. Nel tempio classico può essere il diametro della colonna o la misura del triglifo, nella scultura una parte del corpo (ad esempio la testa).

Monolatrìa

μονολατρεία, culto di un solo Dio, non esclude però l'esistenza di altre divinità; per questo si distingue dal monoteismo.

Monoteismo

"μόνος" (mónos), che significa "unico" o "solo", e "θεός" (theós), che significa "dio", concezione religiosa secondo la quale la divinità è una e unica, con esclusione di qualsiasi altra espressione divina. Contrario del politeismo.

Mosaico

(gr. μούσωσις) Rivestimento decorativo di pavimenti o pareti composto da frammenti di marmo o cubetti in pietra o in pasta vitrea (tessere) di differenti colori, disposti sopra una base di malta a formare un motivo ornamentale. I mosaici greci più antichi (V- IV secolo a.C.) furono realizzati con ciotoli, mentre solo nel III a.C. compare l’uso delle tessere, sviluppato durante il periodo ellenistico (opus tessellatum); dal II a.C. si utilizzano tessere molto piccole (opus vermiculatum). Vedi Mosaico di Dioniso dal Museo Romano-germanico di Colonia.

Mùtulo

dal lat. mutŭlus. Elemento architettonico a forma di tavoletta decorata da tre file di piccole sporgenze cilindriche (gocce), aggettante al di sotto del gocciolatoio solo nell’ordine dorico.

Necropoli

νεκρόπολις, letteralmente città dei morti, il termine viene usato in archeologia per indicare un raggruppamento di sepolture risalenti al periodo precristiano.

Ninfeo

(gr. νυμφαῖος) Termine che anticamente designava un luogo o un tempio consacrato alle Ninfe; per estensione, a partire dall’età ellenistica e romana, indica costruzioni monumentali contenenti fontane, ornate da nicchie o colonne.Ninfeo da Olimpia e ricostruzione

Odéion

(gr. ᾠδεῖον) Edificio coperto, simile a un piccolo teatro, riservato ai concerti musicali. Odeon di Pafos, Cipro

Oikós

(gr. οἶκος) Ogni costruzione di piccole dimensioni o la sala principale di un’abitazione; Indica anche un edificio religioso che, nel santuario, serviva da luogo di riunione o per lo svolgimento di banchetti rituali.

Oinochóe (gr. οἰνοχόη) Brocca a bocca trilobata e con un’ansa verticale che supera di poco l’orlo; usata per attingere il vino dal cratere e versarlo nelle coppe. Oinochoe e un piccolo Ariballo, dal Neues Museum di Berlino.

Ólpe

(gr. ὄλπη) Brocca per il vino di forma allungata, con bocca per lo più circolare. Olpe dal Museo di Eleusi.

Orcio

(gr. κέραμος) Vaso utilizzato sia per trasportare sia per versare liquidi. Orcio con Euristeo che si nasconde, dal Museo di Delfi.

Olocausto

ὁλοκαύτωμα, sacrificio religioso, nel quale la vittima offerta alla divinità veniva lasciata bruciare tutta intera sul fuoco dell'altare, cioè senza che ne fossero tolte le parti migliori per il banchetto sacro (così si sacrificava per lo più agli eroi).

Oracolo

dal latino oraculum e dal greco λόγιον - μαντεία, con tale nome si definivano le risposte che davano i sacerdoti e le sacerdotesse, a coloro che andavano a consultarli su ciò che dovevano fare o che doveva accadere. Queste risposte erano in genere ambigue e oscure, e venivano interpretate da speciali personalità addette a tale compito. Il termine indicava anche il corpo sacerdotale e il luogo dov'erano stabiliti. In tempi più antichi, i sacerdoti, chiedevano l'oracolo al dio osservando dei segni particolari quali il volo degli uccelli, lo stormire delle foglie nei boschi sacri, l'osservazione del fegato e/o le visceri degli animali sacrificati allo scopo e in tanti altri modi. In seguito vennero dati dalla voce di sacerdoti o sacerdotesse e venivano espressi in versi, ecco un esempio: «non sciogliere il pendaglio della giara prima di essere tornato sull'Acropoli di Atene». Questo oracolo fu dato a Egeo quando interrogò la pizia a Delfi. Apollo era per eccellenza il dio degli oracoli ed aveva oracoli (sedi) a Claro, a Delfi, a Mileto, in Licia, nella Troade, e in Beozia. Famosi erano gl'oracolo di Zeus a Dodona e a Olimpia. Esistevano comunque oracoli anche di tante altre divinità e posti nelle varie nazioni.

Ordalia

δοκιμασία, prova giudiziaria con la quale la divinità manifestava il suo giudizio a proposito della colpevolezza o dell'innocenza di un accusato. L'imputato veniva sottoposto a una prova di difficilissima esecuzione e se portata a termine, veniva assolto. Nel Medioevo era particolarmente praticato dai popoli germanici in diverse maniere: prova dell'acqua, del fuoco, duello e tante altre maniere più o meno barbariche.

Ordine

(gr. τέχνη) Ciascuno degli stili di costruzione dell’architettura antica, distinti dalla struttura e dalla decorazione dei diversi elementi che costituiscono il tempio. Gli ordini dorico (diffusosi nel Peloponneso, in Sicilia e in Magna Grecia) e ionico (sviluppato soprattutto nelle colonie ioniche dell’Asia Minore) compaiono dal VII secolo a.C.; quello corinzio nasce verso la fine del V a.C., come evoluzione dello ionico (Ἰωνικῶς). Il dorico si distingue per l’aspetto più massiccio e sobrio del tempio: le colonne poggiano direttamente sullo stilobate, al contrario di quelle ioniche e corinzie che hanno sempre una base; la colonna risulta meno slanciata e il capitello, privo di volute ornamentali o foglie d’acanto, è caratterizzato dalla semplice sovrapposizione dell’echino e dell’abaco; nella trabeazione, l’architrave è costituita da un unico blocco di pietra liscia, non divisa in tre fasce aggettanti come negli ordini ionico e corinzio; il fregio presenta una successione regolare di métope e triglifi, mentre negli altri due ordini è continuo.

Oplite

ὁπλίτης negli eserciti dell'antica Grecia, il componente la fanteria pesante, armato di corazza, scudo, schinieri, elmo, spada e lancia. Mostra Panoplia in bronzo da Dendra fine XV sec a.C.

Ovuli

ωάριο. Decorazione scolpita o dipinta a forma d’uovo, tipica del capitello ionico.

Palmetta

(gr. φοινῑκίδιον) Ornamento ispirato al motivo vegetale della foglia di palma, costituito da un nucleo triangolare da cui si sviluppano foglie più o meno stilizzate. Antefissa nimbata a palmetta rovescia - terzo quarto VI sec. a.C., dal Museo dei Campi Flegrei.

Panatenaico relativo alle feste Panatenee o Panatenaiche, le maggiori festività religiose e civili celebrate nell'antica Atene in onore di Atena Poliade e distinte in piccole Panatenee tenute ogni anno, e grandi Panatenee, ogni 4 anni.

Panellenico

Πανελλήνιος, che riguarda o è proprio di tutti gli Elleni, l'antico nome delle popolazioni greche, derivato dal mitico capostipite Elleno.

Pàtera

(gr. φιάλη) Recipiente di forma bassa e rotonda per le libagioni sacrificali. Patera raffigurante il mito di Perseo, dal Museo di Lisbona.

Pathos

πάθος, termine greco traducibile con sofferenza, passione, che nell'arte, specie antica, indica un'espressione o un sentimento particolarmente intensi e drammatici, tesi a suscitare emozione o commozione.

Paredro

?πάρεδρος, "colui che siede accanto" si dice di divinità che il culto associa ad un'altra divinità maggiore, spesso di maggiore importanza o di sesso opposto.

Peliké

(gr. Πελίκη) Tipologia di anfora panciuta e dall’imboccatura un po’ stretta. Peliké raffiugurante una Sirena, dall'Altes Museum di Berlino.

Peristasi

(gr. Περίστασις) Nel tempio periptero, la fila di colonne che lo circonda sui quattro lati. Tempio Periptero.

Piattabanda

πλατέντα, nelle costruzioni, la struttura in pietra o mattoni sovrastante porte e finestre, di luce piuttosto limitata, che scarica il peso della sovrastante muratura.

Pínax

(gr. Πίναξ) Rilievi decorati con scene relative al mito di Persefone.Orfeo ed Euridice di fronte ad Ade e Persefone.

Pinakes

Πίνακες, il termine, che indicava originariamente le tavolette su cui scrivere o dipingere, definisce anche le tavolette votive in terracotta, di produzione artigianale, dedicate come ex-voto dai fedeli. Venivano appese all'immagine della divinità, alle pareti dei santuari o agli alberi sacri. Lo stesso termine designa anche un piatto, decorato all'interno, solitamente privo di piede.

Pintadera

Dallo spagnolo "pintado", che significa "dipinto". Stampo decorativo rituale a motivi geometrici in rilievo, solitamente in terracotta e dotato di una protuberanza posteriore per essere impugnato. Diffuso nel neolitico, serviva probabilmente per imprimere sulla pelle umana, con pigmenti colorati, dei disegni ornamentali.

Pìsside o pyxís

(gr. Πυξίς) Piccola scatola cilindrica o sferica, spesso in terracotta, dotata di coperchio. Pisside dal Museo di Nauplia.

Píthos

(gr. Πίθος) Giara in terracotta di grandi dimensioni, non decorata e per metà interrata, in cui si conservavano provviste (liquidi, grano ecc.). Pitos dal Museo di Thera.

Pólis

(gr. πόλις) La città greca, costituita da una rocca (acropoli) e da una città bassa al cui centro si trova una piazza principale (agorá) dove convergono le vie più importanti; nel V secolo a.C. si diffonde uno schema urbanistico a scacchiera legato al nome di Ippodamo di Mileto (pianta ippodamea). Polis.

Poliade

Πολιάς, denominazione della divinità protettrice della città (polis), perciò è da essa venerata con un culto particolarmente importante e solenne.

Potorio

ποτόριο, sul piano funzionale si riferisce al bere.

Pritaneo

πρυτανεῖον nelle antiche città greche, l'edificio ove veniva custodito il fuoco sacro di Estia, la personificazione del focolare domestico e pubblico. Vi venivano anche accolti a banchetto gli ambasciatori stranieri o personaggi benemeriti.

Propilei

(gr. προπύλαιος) Ingresso monumentale di un santuario, di un palazzo o di un’acropoli, costituito generalmente da un colonnato attraverso il quale è possibile accedere a una o più porte. Eleusi, Grandi Propilei.

Protome

πρωτομα, originariamente la testa di leone che nell'architettura classica, ripetuta ritmicamente, ornava la cornice della trabeazione e dalla cui bocca usciva l'acqua piovana. In seguito divenne elemento decorativo assumendo la forma di busto umano, animale o di essere fantastico; compare anche in scultura, nella ceramica a rilievo, nella toreutica ecc.

Psyktér

(gr. ψυκτήρ) Piccolo cratere a forma di trottola che, riempito di acqua gelida o neve, veniva introdotto in un contenitore da vino più grande per rinfrescarne il liquido (v. disegno). Psykter dal Louvre.

Pulvino

(gr. πούλβινον) Elemento architettonico a forma di tronco di piramide rovesciato, variamente decorato, posto tra capitello e imposta dell’arco nelle chiese bizantine.

Purificazioni

καθάρσεις, Atti religiosi per onorare gli Dei, per espiare i delitti o per allontanare una calamità. Prima del sacrificio il sacerdote tuffava un ramo d'alloro nell'acqua lustrale (Acqua comune nella quale era stato spento un tizzone preso sull'ara. La tenevano in un vaso sulla porta dei templi, e prima d'entrare in essi,ognuno se ne lavava il viso e le mani, o si faceva lavare da un sacerdote.), e girando tre volte intorno a1l'assemblea, ne aspergeva i circostanti pronunziando alcune parole sacre. Un omicida non si poteva purificare da sé del suo delitto, e ricorreva a un sacerdote che lo bagnava di sangue, lo fregava con l'aglio, gli faceva portare al collo una filza di fichi, e non gli permetteva d'entrare nei templi se non dopo una completa espiazione.

Rythón

(gr. ῥῠτόν) Coppa per libagioni terminante a forma di animale o senza possibilità di appoggio. Rhyton dai Musei Capitolini.

Rocker

tipo di decorazione impressa o, più raramente, dipinta, formata da un motivo angolare ricurvo. Molto vicino allo stile Chevron.

Sacello

(gr. νᾱός) Piccolo edificio di culto cristiano, si presenta come un tempietto o una piccola cappella votiva; può anche far parte di una chiesa maggiore. Sacello dal Museo di Taranto.

Santuario

τὸ ἱερόν, nell'antichità, luogo di culto considerato sacro e, come tale, contrassegnato da uno o più altari o altri segni, meta di pellegrinaggi e manifestazioni legale alla o alle divinità. In epoche primitive si trattava di luoghi sacri naturali (grotte, alture, sorgenti, boschi), successivamente il termine definì anche gli altri spazi ben delimitati e spesso circondati da un'area sacra ("temenos" τέμενος) dove si svolgevano pratiche religiose, offerte e riti.

Sima

(gr. παραετίς) Grondaia posta a coronamento della trabeazione, al di sopra del gocciolatoio, che è solitamente ornata da un motivo vegetale. Sima con sfingi e dio Bes, dal Museo MANN sezione egizia.

Simulacro

ξόᾰνον, statua o immagine di divinità.

Siringa

σῦριγξ, strumento a fiato usato presso le popolazioni pastorali dell'antica Grecia, composto da una singola canna con uno o più fori, oppure da alcune canne di diversa lunghezza legate con cera o cordicelle, emetteva tonalità di genere diatonico.

Situla

σίτλα, vaso metallico, più raramente in terracotta, di forma cilindrica o tronco-conica, con o senza manico. In uso nell'età del ferro nelle necropoli a incinerazione, venne usato anche per contenere liquidi e, col tempo, assunse forme diverse. Nella liturgia, fonte battesimale

Skýphos

(gr. σκύϕος) Specie di bicchiere o scodella a due anse orizzontali. Skyphos, da una mostra temporanea al MANN.

Stámnos

(gr. στάμνος) Cratere di forma ovoidale con due anse laterali orizzontali. Stamnos con scena di sacrificio dei Toiani catturati, Altes Museum Berlino.

Stefanèforo

στεϕανηϕόρος, dignitario investito di attribuzioni quasi esclusivamente religiose e, principalmente, del culto della divinità protettrice della città. Gli stefanefori godevano quasi sempre, nelle loro città, del privilegio dell'eponimia, erano dotati di corona.

Stele

στήλη, lastra di pietra o di marmo portante decorazioni, bassorilievi, iscrizioni, che veniva eretta su un luogo sacro o in ricordo di un evento particolare, o con funzione di ex voto; solitamente aveva destinazione funeraria.

Stipe

Dal latino stipsin indica lo scarico di oggetti votivi e di varia natura rinvenuti in depositi e cumuli. Quando la quantità delle offerte alla divinità diventava eccessiva, il materiale di minore valore veniva depositato in una fossa nei pressi del luogo di culto e sepolto per non essere profanato.

Stoà

(gr. στοά) Galleria che presenta uno dei lati lunghi costituito da un portico aperto, mentre l’altro è chiuso da un muro. Stoà di Attalo, Atene.

Stratigrafia

metodo di scavo che, sulla base della successione e dello spessore degli strati di terreno contenenti materiali archeologici, consente di fissare una cronologia storica e di stabilire determinate associazioni tra le varie testimonianze.

Sùperi

Dal latino supĕrus le divinità della terra e del cielo, in contrapposizione agli abitanti negli inferi.

Supplice

ἱκέτης, nell'antichità classica, chi si prostrava ai piedi di un altare o all'interno di un tempio per porsi sotto la protezione della divinità e fruire del diritto d'asilo.

Taurobòlio

Ταυροβόλιον, sacrificio del toro, solenne rito dei misteri di Cibele.

Teatro

(gr. θέᾱτρον) Edificio all’aperto destinato alla rappresentazione di tragedie e commedie. È composto da tre parti: la cavea, gradinata semicircolare su cui siede il pubblico, divisa in settori (cunei) e percorribile orizzontalmente («diàzoma»); l’orchestra, posta davanti alla cavea e destinata al coro, può avere forma semicircolare o circolare; la scena, struttura architettonica che chiude sul fondo il palcoscenico («proskénion» o «logéion»), separato dalla cavea da due passaggi («pàrodoi»). Questa tipologia viene definita nel IV secolo a.C. con la costruzione dei primi teatri in pietra. Teatro, Morgantina.

Témenos

(gr. τέμενος) Zona consacrata a una divinità. Temenos di Eracle, Messene.

Teca

βιτρίνα, custodia di varia forma ove riporre piccoli oggetti di valore.

Tempio

(gr. νᾱός) Edificio religioso, in origine a struttura lignea o in mattoni, non destinato allo svolgimento di riti o liturgie ma concepito come casa del dio, il cui simulacro era conservato all’interno, nella cella (nàos). A questo semplice ambiente rettangolare, spesso diviso da una o due file di colonne, si accede attraverso un atrio coperto con colonne (pronao). Nella parte posteriore si trova un vano (opistódomo) simmetrico al prònao e isolato dalla cella. Un colonnato eretto su un basamento (stilòbate), cui si accede mediante tre o più gradoni (crepidoma), circonda la cella da ogni lato (peristilio) e sorregge un’architrave. La classificazione dei templi è determinata dal numero e dalla disposizione delle colonne rispetto alla cella: in antis quando presenta due colonne fra i prolungamenti dei lati lunghi della cella e due pilastri (ante) alle estremità dei muri; prostilo quando ha una sola fila di colonne sul lato d’ingresso della cella; anfiprostilo se ha una fila di quattro colonne sia davanti all’ingresso della cella sia sul lato posteriore; periptero se una fila continua di colonne circonda la cella; diptero se presenta una doppia fila di colonne intorno alla cella; monoptero quando ha pianta circolare ed è circondato da una fila di colonne; ipetrale quando presenta un cortile scoperto in luogo della cella. A seconda del numero delle colonne (gr. στήλης) della facciata il tempio si definisce inoltre: tetrastilo (quattro colonne), esastilo (sei colonne), ottastilo (otto colonne). Tempio di Apollo, Delfi. Per la struttura dei templi vedi il Glossario

Tenia

ταινία, letteralmente benda, nastro. Nell'antichità era la benda con cui i sacerdoti, i vincitori degli agoni ecc. si cingevano il capo quale segno della protezione divina.

Teocrasìa

ϑεοκρασία, fusione di due divinità, a seguito di fenomeni di sincretismo, che avviene soprattutto nella fase di assimilazione di una cultura da parte di un'altra dominante.

Teocrazía

θεός, theós, "dio" e κράτος, kràtos, "potere", forma di governo il cui potere si fa risalire a Dio. Si tratta di un potere esercitato da sovrani o da una casta sacerdotale che si dichiarano rappresentanti di Dio o addirittura discendenti da una divinità (tipico esempio i Faraoni e lo stesso Alessandro Magno)

Teofagia

θεοφαγία, consumazione della carne di una vittima sacrificale identificata con la divinità.

Teofania

θεοφάνεια, apparizione o manifestazione della divinità agli uomini.

Teogonía

Θεογονία, generazione degli dèi, narrazione dell'origine delle divinità, in connessione con la cosmogonia.

Teriomorfismo

θειομορφισμός, in alcune religioni, natura o forma animale delle divinità.

Teriomorfo

θειόμορφος, divinità che ha natura o forma animale; anche di vaso che ha l'aspetto di un animale vedi Rhyton.

Terme

(gr. θέρμη) Edifici che ospitavano i bagni pubblici, modesti in epoca greca, molto più diffusi durante l’età imperiale romana. Prevedevano un vestibolo, lo spogliatoio (apodyterium), una successione di ambienti per bagni freddi (frigidarium), tiepidi (tepidarium) e caldi (calidarium), e per la traspirazione del corpo (laconicum). Inoltre, offrivano altri ‘servizi’ come palestre, biblioteche, sale di riunione, negozi e giardini. Il sistema di riscaldamento prevedeva la circolazione dell’aria calda sotto il pavimento e nelle pareti (ipocausto). Terme di Venere, Baia.

Tesoro

(gr. θησαυρός) Nei santuari greci, piccolo edificio votivo, solitamente un tempietto in antis, offerto da una polis alla divinità. Tesoro degli Ateniesi, Delfi.

Teurgìa

θεουργία, nelle pratiche pagane, rituale magico col quale si credeva di stabilire un contatto con la divinità per compiere miracoli.

Tiaso

τιάσο, il corteo composto da baccanti, satiri, menadi e sileni che accompagnava Dioniso nelle sue peregrinazioni.

Tibia

nome latino corrispondente al greco (αὐλός) aulòs, antico strumento a fiato, di osso, canna, legno o metallo.

Timpano

κερκίς in architettura, in particolare quella templare, la superficie triangolare, liscia o ornata di statue, del frontone, ovvero la parete delimitata ai lati dalle cornici inclinate degli spioventi del letto e inferiormente dalla trabeazione orizzontale. Assunse anche forma curva, semicircolare, spezzata ecc.

Timpano

τύμπᾰνον, strumento musicale a percussione, simile a un tamburello, costituito da un bacino emisferico e da una membrana; era usato nelle cerimonie in onore di Dioniso.

Thólos

(gr. ϑόλος) Nell’architettura greca, edificio a pianta circolare circondato da peristasi, a destinazione funeraria o religiosa. Tholos di Atena Pronaia, Delfi.

Toga

τήβεννα, il capo di vestiario principale del cittadino romano; originariamente di lana, poi anche di lino, veniva indossata sopra la tunica; gettando un lembo sulla spalla sinistra si faceva girare dietro il dorso sotto l'ascella destra, in modo da coprire il braccio sinistro e lasciare libero il destro.

Toreutica

τορευτική, l'arte di lavorare il metallo (oro, argento, bronzo) a sbalzo con rifiniture a cesello; più generalmente il termine viene riferito anche alle tecniche a rilievo, a bulino ecc.

Torque collana, anello da collo così chiamato dal latino torquere, torcere, in quanto molti esemplari sono formati da spirali intrecciate in bronzo od oro. In Europa apparve nell'età del Tremolo, decorazione a tipo di decorazione incisa con un tratto a zig zag.

Trabeazione

(gr. κοσμητής) Negli ordini architettonici classici, elemento orizzontale che risulta composto da tre parti sovrapposte: l’architrave, il fregio e la cornice. Trabeazione tempio di Efesto, Agorà di Atene.

Trilitismo

(dal greco τρεῖς = tre + λίθοι = pietre) sistema costruttivo fondato su una struttura elementare, costituita da due elementi verticali portanti e uno orizzontale portato.

Tripode

τρῐβήν, sostegno a tre piedi in metallo, marmo o terracotta, di origine orientale e diffusosi in Occidente. Sorreggeva un bacile fisso o mobile destinato a vari usi ma, oltre a quelli pratici, veniva anche dato quale premio agli atleti o, durante le feste dionisiache, ai coreghi vincitori.

Urna

νεκροθήκη, contenitore legato ai riti funebri di incinerazione, destinato alla conservazione delle ceneri del defunto; in uso sin dall'età del bronzo ebbe, a seconda delle civiltà e aree di diffusione.

Trozzella

τροχῐλεία Vaso dal ventre rotondo e munito di anse verticali molto alte, ornate da piccoli dischi che ricordano una ruota, tipico della cultura apula. Nota: La parola trozzella è la forma italianizzata della voce dialettale salentina tròzzula (dal greco trochilìa = carrucola), che significa rotella.

Veneri paleolitiche statuette femminili in avorio, osso, pietra, scolpite a tutto tondo e diffuse in Europa, dai Pirenei alla Russia orientale, in epoca paleolitica. Di piccole dimensioni, presentano, in forme stilizzate, un'enfatizzazione del seno, ventre e bacino e un'atrofizzazione della testa e degli arti superiori e inferiori. Il loro significato cultuale era probabilmente legato alla fecondità.

Vittime, Ostie, Olocausti

Erano dette vittime gli animali destinati ai sacrifici. Ogni divinità aveva le sue vittime diverse, ed erano scelte fra le più belle. Il nome di vittima era dato solamente agli oggetti vivi ed agli animali grossi; quello di ostia agli animali di latte, e tanto alle cose animate che inanimate; e l'olocausto (celebrato in genere per gli eroi) era un sacrificio nel quale la vittima veniva interamente consumata dal fuoco, senza che ne restasse alcuna parte per il banchetto dei sacerdoti o degli assistenti.

Xoanon

ξόανον, erano delle statue, raffiguranti divinità, con testa e braccia plastiche e corpo cilindrico.